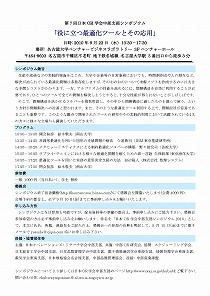

2010年9月22日(水)に第7回日本OR 学会中部支部シンポジウム

「役に立つ最適化ツールとその応用」を開催いたします.

ポスターを用意しました.掲示・配布等,広報にご協力いただければ幸いです.→

■ 日時

2010 年9月22日(水)13:30-17:30

■ 場所

名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー 3Fベンチャーホール

〒464-8603 名古屋市千種区不老町

地下鉄名城線 名古屋大学駅 3番出口から徒歩3分

会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください.

■ シンポジウム趣旨

生産や流通などの実践的場面をはじめ,大学や企業等の日常業務においても,時間割作成や人の割当など,解決が迫られている最適化問題は多数存在しますが,そのおのおのについて求解ソフトを作成するのには大きな手間とコストがかかります.一方,アルゴリズムの性能を高めるには,問題構造を有効に利用することが必要であり,ひとつのツールで全ての問題を解決しようとすると,十分な性能が得られないことがしばしばです.

そこで,問題構造を活かせるソルバーを複数用意し,その中から問題構造に適したものを選んで使う,という方針が問題解決への近道と思われます.また,そのような最適化ツール利用する上で,問題記述が容易であることも重要です.このような観点で開発されたツールの研究やその実践的利用において活躍されている4名の方々に様々な立場から講演していただきます.

■ プログラム

13:30-13:35 開会挨拶 鈴木敦夫(南山大学)

13:35-14:25 非線形最適化を用いた図形の充填問題の解法

今道貴司(IBM東京基礎研究所)

14:35-15:25 メタヒューリスティクスによる制約最適化ソルバーの構築

野々部宏司(法政大学)

15:35-16:25 サプライ・チェインにおける様々な最適化問題を解くための統一言語

久保幹雄(東京海洋大学)

16:35-17:25 最適化ツールを用いた実務の意思決定支援の方法

田辺隆人(株式会社 数理システム)

17:25-17:30 閉会挨拶 鈴木敦夫(南山大学)

■ 参加費(当日払い)

1,000 円(学生は無料)

■ 懇親会

シンポジウム終了後香蘭楼にて懇親会を開催いたします(会費4000円).会場予約の都合上,必ず9月10日(金)までに事前申し込みをお願いいたします.

■ 申し込み方法

シンポジウムは当日参加も可能ですが,配布資料等の準備の都合上,事前申し込みにご協力下さい.懇親会参加希望の方は必ず事前申し込みをお願いします.件名を「日本OR学会中部支部シンポジウム2010」として,本文に氏名,所属,連絡先,身分(学生の場合は学年),懇親会への参加の有無を明記して,9月10日(金)までに yasuda “at” cjqca.com 宛に電子メールにてお申し込み下さい.

■ 問い合わせ先

chubu-symposium “at” al.cm.is.nagoya-u.ac.jp

■ 主催

日本オペレーションズ・リサーチ学会中部支部

■ 後援・協賛団体

共催: 中部OR研究会

協賛: スケジューリング学会,日本経営工学会中部支部,日本品質管理学会中部支部,電子情報通信学会東海支部,情報処理学会東海支部,電気学会東海支部,日本規格協会名古屋支部,中部品質管理協会

後援: 中部産業連盟

■ 講演要旨

(1) 非線形最適化を用いた図形の充填問題の解法

今道貴司(IBM東京基礎研究所,研究員)

図形の充填問題とは,与えられた図形を容器の中に図形の衝突がないように配置する問題である.図形の種類,配置の制約,容器の形状などにより様々なバリエーションがあり,広く応用のある重要な問題である.本発表では,図形同士の衝突や図形の容器からの突出にペナルティをかけ,その総和を非線形最適化の手法を用いることで,配置を改善する手法の紹介をする.適用例として,多角形の充填問題,道路ラベルの配置問題,タンパク質の充填問題などの結果を紹介する.

(2) メタヒューリスティクスによる制約最適化ソルバーの構築

野々部宏司(法政大学,准教授)

実社会において解決すべき最適化問題の中には,「あるものを別のものに割当てるタイプ」のものが少なくない.そこで,このようなタイプの問題を対象とした最適化ソルバーの構築を,制約充足問題やその拡張である制約最適化問題に対するメタヒューリスティック・アルゴリズムの開発を通して行ってきた.本講演では,その最適化ソルバーの概要について,設計上・実装上の工夫や留意点,および応用事例を交えて述べる.

(3) サプライ・チェインにおける様々な最適化問題を解くための統一言語

久保幹雄(東京海洋大学,教授)

サプライ・チェインにおける様々な最適化問題(ロットサイズ決定のための状態タスク・ネットワーク表現,資源制約付きスケジューリング,ロジスティクス・ネットワーク設計,安全在庫配置など)を解くための,1つの統一仕様(SCML: Supply Chain Modeling Language)を提案する.これは,超高級プログラミング言語Pythonのクラス群として記述でき,複数の異なるモデルを融合したモデルを求解するときに便利である.

(4) 最適化ツールを用いた実務の意思決定支援の方法

田辺隆人(株式会社 数理システム,取締役 数理計画部 部長)

運転・投資計画,スケジューリング,施設配置など,実務の現場は意思決定に満ちている.この十年ほど,これら問題を取り扱う計算技術のキャパシティは急激に増大,我々の「手駒」は増えている.しかし問題を解く側,実装する側の理屈をそのまま当てはめるのでは,最適化ツールの有用性は発揮されないばかりか実務家の信頼を失う不幸な結果となることも多い.本講演では問題設定や出力結果の適用方法,人間系との協調といった側面についてもあわせて考える.

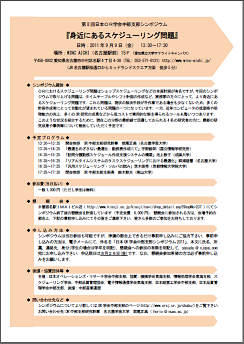

本告先生

本告先生 研究発表会

研究発表会